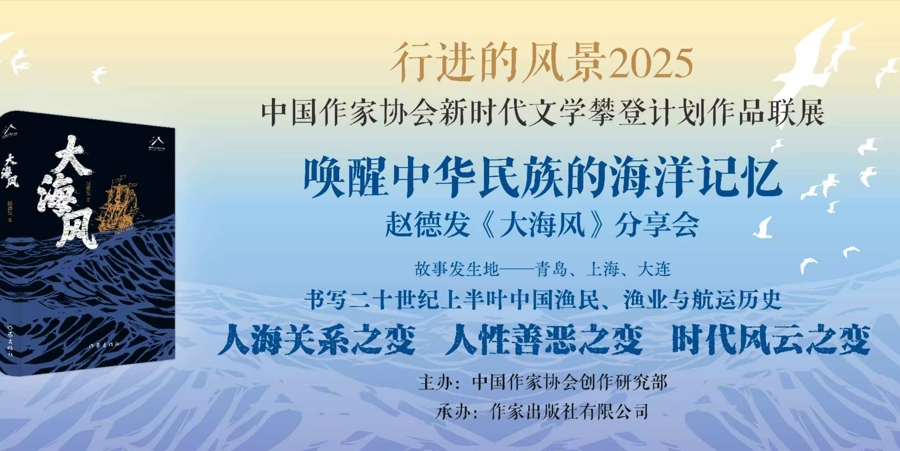

“我决定写一部海洋题材的长篇小说,我将目光投向了二十世纪初千年未有之大变局,在中国北方的海洋上曾有日寇带来的血腥气息,更有中国人的坚韧反抗;曾有列强在海运上的霸权,更有中国航运家实业救国的不懈奋斗。我要写出动荡不安的时代里,中国人的家国情怀。”今日(13日)作家赵德发带着最新长篇小说《大海风》,亮相2025上海书展:行进中的风景2025——中国作家协会新时代文学攀登计划作品联展,在中心活动区与读者见面。

“我开笔时,在纸上写下‘海立云垂、惊心动魄、汪洋恣肆、饱满圆融’这几个字,放在案头,写作时,看上一眼。这是我心向往之的境界。”在接受本报专访时,赵德发说:“《大海风》是我酝酿准备了三十年,用三年时间创作完成的作品。”

五十余万字的《大海风》以黄海之滨的马蹄所和青岛、上海、大连等港口城市以及广阔的海洋为故事发展的流域,展现东西方文化碰撞下中国知识分子实业救国的理想与实践,以邢家三代人在时代浪潮中的人生选择、命运起伏,书写二十世纪上半叶中国北方的渔业史与航运史,黄海之滨渔民的生活史与心灵史。以个性鲜明的海洋文学人物群像,表现人海关系之变、时代风云之变。小说入选中国作协“新时代文学攀登计划”、“十四五”国家重点出版物出版规划。中国作家协会副主席、评论家吴义勤认为:“《大海风》是中国海洋文学的集成之作,突破了传统乡土文学的叙事范式,以‘海风’的双重性(习习惬意与狂暴无常)对应人物命运:邢昭衍的创业历程如海浪般起伏,最终在日军侵华时以沉船明志,完成从个体奋斗到民族大义的精神升华。”

小说似“时间胶囊”保留时代细节

《大海风》是赵德发的第十部长篇小说,却是他的第一部海洋题材的长篇小说。他曾创作过“农民三部曲”,从“拥抱土地”到“走向海洋”,他为何经山历海完成创作转型?

“这是我创作中的重大“战略转移”,是浩瀚的大海,变幻的大海给了我创作的动力,求新求变的勇气。”赵德发告诉记者。他在鲁南农村长大,看到的是土地山岭与树木庄稼,当他35岁定居海滨城市日照之后,面对风平浪静的大海,波涛汹涌的大海,他开始关注海洋史、渔业史、航运史。百年来黄海、渤海及沿岸发生的巨变,引他深思。上世纪初,忧思深重的中国人不断探索民族自强之路,当日军侵华横行霸道,百姓遭受劫难时,中国人英勇不屈的全民抗战,更是坚定了他创作海洋题材小说的初心,“我要以这三十多年为经,以海洋故事为纬,编织出波澜壮阔的时代画卷。”

小说展现了20世纪初期中国社会面临的内忧外患,民营航运业的起伏兴衰,普通大众的生活百态,涉及多种商贸经济活动,描绘宏阔又纤微的文学场域,他如何应对这艰巨的挑战?

“我有几十年写作经验,但是创作这部大体量长篇的确不易,经历了长途艰难跋涉。”他从历史文献中打捞起一网又一网的素材,学习了地域文化、海洋船运、渔业知识等,他去和渔民交谈,还跟随他们出海打鱼,深入了解渔业习俗和渔家风情。他欣赏了海洋的风景,也经历了海上的风险。赵德发表示,这部小说犹如“时间胶囊”,保留了丰富的时代细节。他做了充分的材料储备与积累,阅读了大量有关书籍,从《海洋与文明》《中外海战大全》《中国古代航运史》《渔业史》,到上海、青岛、烟台、大连的港口史等,都成为他写作海洋文学的滋养。他还在海水养殖总场挂职,工作在浪奔浪流的大海边,与全场职工一起抗击过风暴潮。他还从长江口,走到鸭绿江口,开展大量深入采访,他完成了长篇纪实作品《黄海传》,为创作《大海风》打下扎实基础。小说中俯拾皆是的历史细节给读者以强烈的代入感。赵德发说,“上世纪三十年代青岛的电话号码是几位数,装一部电话需多少钱,都要有根有据。细节真实,小说才丰满,才能准确表现世道人心。小细节与大时代,是相依相存,相互印证的。”

从命中有船到抗日御敌的主动沉船

“写好《大海风》,最大的挑战是如何呈现历史巨变,把我多年来的思考融入故事情节,让一个个活生生的人物来演绎。”赵德发坦言,他最下功夫的还是如何塑造好人物,这是成就长篇小说的关键。

主人公邢昭衍是邢家三代人中的承上启下者,他们在不同历史背景中有不同选择,最后齐心协力于坚韧抗日的家国情怀。小说对邢家三代人的刻画中描摹出了时代发展的渐进线。

邢昭衍青年时期在青岛礼贤书院读书,是接受了东西方教育的渔家子弟。他了解世界大势与海洋文明,又深谙家乡渔民的贫困艰辛。许多人跨海北上闯关东,他选择走实业救国路,卖田地、造帆船,做贸易、买轮船,终于在青岛开出一家轮船行。“他既有自强不息的儒家风骨,又有向海图强的革新意识。但我没有将他塑造成一个顺风顺水的幸运儿,而是叙写他的经历曲折多变,命运大起大落,充满磨难的人生状态。”赵德发表示。

父亲邢泰稔是处处节俭的传统渔民,他为自家的四桅帆船遭遇大海风被毁而忧伤胆小,起初他反对邢昭衍出卖田地去造帆船,后来他去青岛治病返家时,亲历日本小火轮船员欺负中国人。他毅然拿出一生的所有积蓄,支持儿子买船,经营青岛往返家乡的航线。

邢昭衍的儿子邢为海离开家乡到青岛读书,接受了启蒙新思想,在国家危难之际,他敢于担当,走上街头,唤醒大众。起初,他不理解父亲的实业救国,后来在父亲破釜沉舟保家卫国中一路同行。

赵德发叙写人物的命运起伏于时代转折的浪潮,将自己对民族大义的思考融入人物的人生选择。邢昭衍从贫困窘迫的“命中无船”,到发奋自强的“命中有船”,最后为了抗日御敌的“主动沉船”。他多年来在风浪中求生存,在风险中谋发展,积累资本,陆续购置轮船,形成船队。当侵华日军要强占青岛时,他将千辛万苦购置的多艘轮船沉入胶州湾航道,以阻挡敌舰。“我读到这些历史资料,为阻止日本军舰侵入青岛,不少中国军舰与民船都自沉于胶州湾航道。这悲壮的抗战震撼人心。”赵德发告诉记者,“我将这一幕作为民族航运家邢昭衍事业的落幕,着力刻画他实业救国的情怀和抵御日寇的大义,这也是祖孙三代人民族精神的闪亮。”

成就一部长篇小说,要浓墨重彩写好主人公,还要精雕细刻人物群像。在构思时,赵德发就将人物罗列出来,“联想他们的个性与相貌,梳理他们的命运线与情感线,人物之间的关联与冲突,让他们在我脑海中栩栩如生。”

小说从邢昭衍的人生走向,引出家庭与社会的两条线索,延伸出众多的人物关系,展开了丰富的社会层面,描摹出个性鲜明的人物群像:有他的妻女和篣子、翟蕙等女性形象;有“身为良医,心怀良相”的靖先生,为当地渔民造船的邢大斧头,航海超人船老大“望天晌”,还有贯穿全书的真实历史人物德国学者卫礼贤。他在青岛开办礼贤书院,弘扬儒家文化,还向西方译介中国文化经典,不仅体现东西方的文化交流,还呈现他对主人公的影响。从真实历史中采撷花朵,鲜活地嫁接在虚构的大树上。赵德发把真实的历史人物写进这部小说,称之为“移花接木”,让真实的历史人物与虚构人物水乳交融,更好地描绘时代样貌,增强故事力度,引发读者的阅读兴趣与深入思考。

《大海风》的寓意是多重的:大海风是掀起滔天巨浪的海上来风,也是引起时局动荡的时代之风万通配资,其中有“西风东渐”“东风西渐”的交流之风,还有日军侵华的血雨腥风。大海风是赵德发心里的意象,他说:“电影《渔光曲》插曲中也有‘迎面吹来了大海风’这句歌词。大海风改变了无数人的命运,大海风是迅疾的,我要写出36年来海上变迁与诸多人物的命运,人生相遇了大海风,人物内心的波涛汹涌。”

红腾网配资提示:文章来自网络,不代表本站观点。